- PII

- S013160950017697-0-1

- DOI

- 10.31860/0131-6095-2021-4-136-148

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 4

- Pages

- 136-148

- Abstract

The article analyses the practices of text visualization in the works by the «41°» group. It is suggested that visual devices play an essential role not only as the complements to the verbal component of a text, but also as the basis for verbalisation per se. In the texts, the combination of these aspects is realised through two strategies: typographic (I. Terentiev and I. Zdanevich), and handwritten (A. Kruchyonykh). The practice of text visualization is closely related to the group’s theoretical pursuits in the sphere of language.

- Keywords

- «41°» group, A. Kruchyonykh, I. Zdanevich, I. Terentiev, Futurism, visual poetry.

- Date of publication

- 01.12.2021

- Year of publication

- 2021

- Number of purchasers

- 6

- Views

- 113

DOI: 10.31860/0131-6095-2021-4-136-148

© Е. И. Мирошниченко, © Д. П.Фоменко

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЕРБАЛЬНОГО И ВИЗУАЛЬНОГО В ТЕКСТАХ ГРУППЫ «41°»

История футуризма развивалась, как известно, стремительно и к 1919 году достигла апогея в творчестве представителей группы «41°»: А. Крученых, И. Зданевича и И. Терентьева. Местом действия этой, как считается, «самой радикальной авангардистской группировки»1 был город Тбилиси, являвшийся в то время мультикультурным центром уникального творческого взаимодействия художников и поэтов.2

В 1916 году Крученых, переехавший тогда в Грузию, развивает теорию заумного языка и налаживает сотрудничество с братьями Зданевичами, Ильей и Кириллом. Первым совместным проектом будущих представителей тифлисского авангарда было издание весной 1917 года сборника «Учитесь худоги», оформлением которого занимались художники К. Зданевич и С. Валишевский. Стихотворение последнего, открывавшее сборник, можно назвать программным:3

Кушай, худоги,

говядину

Рубенса — Заедай булкой Сезана!

Осторожно,

Не обжирайся,

Сыт

Не

Будешь!

Как интерпретирует это стихотворение Т. Л. Никольская, «говядина Рубенса» — это метафора близости к народному примитиву, а «булка Сезана» намекает на кубистские истоки.4 К этому мы бы добавили, что здесь, в отличие от других текстов сборника, употреблено только одно заумное слово — «худоги», вероятно, с целью сделать на нем акцент. Таким образом, уже в самом начале мы видим указание на визуальность, демонстрируемое ссылками на художников. Рассмотрим, как стремление к визуализации стало основой для творчества всей группы.

Если мы обратимся к теоретическим воззрениям группы, то не найдем и следов рефлексии над понятием визуального. Практически все внимание авторов направлено на разработку теории заумного языка. В то же время сами теоретические положения высказывались в форме художественных произведений, в которых уделялось особое внимание именно визуальному облику текста.

Как известно, группа не публиковала никаких официальных манифестов или деклараций,5 за исключением краткого объявления, напечатанного на первой странице газеты «41°», первый и единственный номер которой вышел 20 июля 1919 года. Основные теоретические положения, высказанные в этом объявлении, можно свести к двум пунктам: во-первых, группа «41°» «утверждает заумь как обязательную форму воплощения искусства», а во-вторых, ее участники ставят себе задачу «надеть мир на новую ось»,6 т. е. отмечают революционный характер своей творческой деятельности, что было свойственно в целом всему футуристическому движению.

6. 41°: Еженедельная газета. 1919. 14-20 июля. № 1. С. 1.

Теоретическими исследованиями занимались Крученых и Терентьев.7 Крученых касается теории в работах «Ожирение роз» (1918) и «Малахолия в капоте» (1919). Однако роль главного теоретика группы сыграл Терентьев. За годы существования объединения он написал четыре теоретических «трактата» разного объема: «А. Крученых грандиозарь» (1918), «Маршрут шаризны» (1919), «17 еРУндовых оРУдий» (1919) и «Трактат о сплошном неприличии» (1920). Подчеркнем, что ни Крученых, ни Терентьев не осмысляют теоретически принцип визуализации текста, несмотря на активное использование этого принципа на практике.

Крученых практически все свое внимание уделяет разработке теории сдвига. В работе «Малахолия в капоте» он доказывает существование сдвигов (и, следовательно, некоторую степень «заумности») в русской классической литературе, находя в ней предшественников зауми. На примере эротической лексики Крученых демонстрирует стратегию образования заумного языка. В «Ожирении роз» он разбирает теорию заумного языка, обращаясь уже к творчеству самих заумников (в том числе много анализирует поэзию Терентьева). Примитив и детскую речь он рассматривает как источники для создания заумных слов. Детский лепет способствует приему «выборматывания», с помощью которого создаются новые слова. Также Крученых говорит об использовании иностранных слов (в частности, грузинских). Судя по всему, заумные слова, согласно Крученых, могут браться в готовом виде из иностранного языка, или искажаться в той или иной степени, или даже вовсе строиться с нуля, основываясь на «звучании» данного языка. Поскольку первична буква, то звук, который она обозначает, важнее целого слова. Следовательно, заумная поэзия должна исходить из звучания, а не из смысла слова. Более того, само звучание уже имеет смысл. Р. Циглер считает, что здесь мы можем говорить о поэтике «звукового жеста»,8 который выражался в формуле: «Слово означает то, что оно звучит».9 В конце 1910-х годов Крученых был склонен к идее разложения изначального слова ради достижения «нулевой точки искусства», отсюда и его «корявый»10 способ создания «текстов». Для него сочетания звуков в заумном языке были аналогичны спонтанным, экстатическим звукам глассолалии, практикуемой сектантами. Заумь теоретически строилась на иррациональных началах (на практике, однако, очевидно, заумники тщательно продумывали свои тексты). Специально вопросу иррационального в заумной поэзии была посвящена статья Крученых, помещенная в газете «Новый день». В ней он замечал, что невозможно написать бессмыслицу, руководствуясь эмоциями, потому что даже хаотичный набор букв, обозначающий соответствующие потоки слов и восклицаний, будет иметь смысл, отражая чувства автора. Поэтому Крученых призывал отказаться от разума и «писать на языке еще не застывшем, не закрепленном ярлыком понятия — на заумном!».11

9. Терентьев И. 17 еРУндовых оРУдий. Тифлис, 1919. С. 3.

10. Герчук Ю. Я. Закавказский футуризм // Литературно-художественный авангард в социокультурном пространстве российской провинции: история и современность. Сборник статей участников международной научной конференции. Саратов, 2008. С. 55.

11. Крученых А. О безумии в искусстве // Новый день. 1919. 26 мая. № 5. С. 14.

Если для Крученых главным в зауми было разрушение слова до звука, то остальные заумники были менее радикальны. И. Зданевич, например, увлекался работой с типографскими шрифтами, и для него буква как визуальное воплощение смысла была, по-видимому, не менее значима, чем звук. Так же внимательно к «буквенной» стороне поэзии относился и Чернявский, тщательно подбиравший литеры для своих «трехуровневых» стихотворений. Терентьев придавал значение не только заумному слову, но и слову обиходного языка. Вообще теоретические работы Терентьева, как замечает Р. Циглер, вносят в футуризм Крученых и Зданевича новое значение, толкуя их произведения в смысле, близком к дадаизму.12

В первой своей теоретической работе «А. Крученых грандиозарь» Терентьев демонстрирует, как герой произведения Крученых перешел от «умной поэзии» к «заумной», заменив «смысловые ассоциации» на «фонологику».13 Терентьева не смущает «нелепость» звучания зауми, ведь эта нелепость — «единственный рычаг красоты»,14 способный спасти искусство. Терентьев также отмечает присутствие у Крученых принципа «слов на свободе», о котором писал Маринетти: в книжках Крученых «буквы ле-та-ют».15

14. Там же. С. 6.

15. Там же. С. 7.

В «Маршруте шаризны» Терентьев развивает идеи, высказанные им в предыдущей работе. В частности формулирует так называемый закон случайности в искусстве. Те оговорки и описки, которые встречаются в старой поэзии, Терентьев предлагает рассматривать в качестве художественного приема. Например, заменив «весну» на «сестры» в блоковской строчке «весны не будет и не надо», Крученых получил новое и свежее «сестёр не будет и не надо!». Этот прием работает с «разумным» языком, выстраивая своего рода мост от него к зауми.16

Следующие две работы, «17 еРУндовых оРУдий» и «Трактат о сплошном неприличии», представляют собой главные теоретические тексты, созданные Терентьевым, и, как замечает В. А. Фабер, выражают концептуальные основы всей группы «41°».17 Уже на обложке первой из них обозначено: «в книге опечаток нет». Тем самым автор утверждает художественную значимость возможных опечаток, которые в рамках теории случайных сдвигов становятся частью художественного целого.

В трактате «17 еРУндовых оРУдий», при оформлении которого Терентьев использовал и визуальные средства, ничего о самой визуализации, однако, не говорится. В основе теории лежат три тезиса, отличающие группу «41°» от других футуристических объединений. Во-первых, в поэзии элемент случайности, выраженный, например, в ошибках и опечатках, имеет первостепенное значение.18 Во-вторых, омонимия определяется как главный словотворческий принцип группы.19 В-третьих, ритм создается ударением не на слог, а на целое слово.20

19. Там же. С. 3.

20. Там же. С. 10.

Терентьев пишет, что для понимания поэзии, созданной на основе этих принципов, требуется поэтический слух, который является своего рода отмычкой для текста, «потому что всякая красота есть красота со взломом».21 Далее автор сам выстраивает поэтический текст, который, одновременно являясь теоретическим, служит иллюстрацией самой теории.22 «Культурное возделывание поэзии требует перегноя теории», но, с другой стороны, «открытия начинаются там, где начинается дуракаваляние! Ритм! Ритм! Ритм!»23 Метафоре систематического труда противопоставлен теоретический тезис о «дуракавалянии». Что касается ритма, то рассуждения Терентьева развивают мысль Маринетти об ускорении современной жизни.

22. Подробнее об этом см.: Цвигун Т., Черняков А. Теория поэзии и поэзия теории (о «17 еРУндовых оРУдиях» Игоря Терентьева) // Терентьев И. Два типографических шедевра: Факсимильное издание. Статьи. Комментарии. СПб., 2014. С. 45-64.

23. Терентьев И. 17 еРУндовых оРУдий. С. 8.

В итоговой теоретической работе «Трактат о совершенном неприличии» Терентьев в художественной форме изложил и подытожил основные творческие принципы группы. Он сообщает, что русский язык более всего приспособлен для заумных опытов,24 а также метафорично говорит о сдвиге как о «сокрушительном ударе в зубы».25 Работу заумников он описывает так: «...каждое слово поэзии мы тщательно заливаем карболкой или денатурируем» (т. е. обеззараживаем, очищаем — видимо, от старых традиционных смыслов). Временами Терентьев прерывает свой поток речи заумным словом «бзыпызы», которое оформляет игровое пространство текста, выдаваемого за теоретический трактат. Недаром Терентьев приводит в пример библейское сотворение мира и замечает, что мир был создан Богом «на обум», и «всё вышло довольно таки здорово»,26 уподобляя заумников в качестве творцов создателю самого мира.

25. Там же. С. 8.

26. Там же. С. 11.

Таким образом, Терентьев выступал за свободную поэтическую игру, омонимию, музыкальный ритм, возможность случайной ошибки, сдвиг и соединение искусства с пространством жизни. Ни в одном из трактатов Терентьев не говорит о соотношении визуального и вербального. Также не сказано об этом и у Крученых. Очевидно, участники группы «41°» в своем теоретизировании исходили из задач поэзии, а не изобразительного искусства. На практике же визуальное было едва ли не главным элементом их творчества. Даже сами трактаты оформлялись особым образом, с «летающими» буквами и рисунками в тексте. Естественно, возникает вопрос, почему, несмотря на отсутствие теории, они обращались к визуальным приемам? Очевидно, это связано с идеей единства искусства и пространства жизни. Этот пункт, однако, не артикулирован четко у представителей группы «41°». Основой для визуализации можно считать ситуацию «освобождения» слов, о которой писал Маринетти. «Освобожденные» слова становятся элементами изобразительного творчества: буквы можно расставлять в произвольном порядке, ведь их связь друг с другом нарушена. Новый текст фундируется своим визуальным оформлением, так что его уже не совсем верно называть стихотворением, но скорее, как предлагает И. М. Сахно, «стихокартиной».27 Однако следует признать, что данная идея нигде в теоретических работах не дана эксплицитно, и мы можем говорить о визуальном только применительно к творческой практике. Рассмотрим, как создавались «стихокартины» представителями группы «41°», и попробуем определить значение визуальной составляющей их произведений.

Как пишет в своей статье Р. Циглер,28 для Крученых участие в группе «41°» имело в какой-то мере «ретроспективный характер» и, прежде всего, было спровоцировано его желанием присоединиться к какой-нибудь поэтической группировке, содействующей распространению футуризма. Поэтика его текстов также повторяла опыты времен сотрудничества с кубофутуристами. В подавляющем большинстве случаев визуализация выполнена Крученых не типографским способом, а посредством рукописного создания текста. Даже в книге «1918»,29 изданной в Тифлисе в 1917 году, в рукописном виде

29. Страницы из книги «1918» см.: >>>> (дата обращения: 31.07.2021).

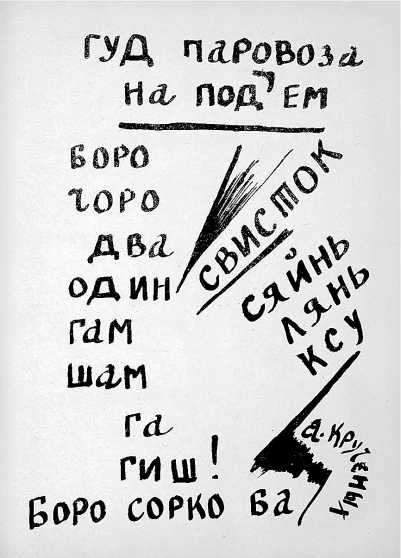

Рис. 1. Крученых А. Гуд паровоза на подъем (Учитесь худоги. Стихи А. Крученых; картины К. Зданевича. Тбилиси, 1917)

представлены не только тексты самого Крученых, но и «железобетонные поэмы» В. Каменского — в частности, поэма «Солнце», которую в целом сложно было бы воссоздать типографским способом. Этот принцип визуализации можно обнаружить практически во всех рукописных сборниках Крученых, которые он издавал в тифлисский период.

Наиболее интересными с точки зрения визуализации нам представляются два заумных текста из книги «Учитесь худоги»:30 «гуд паровоза на подъем» и текст, который не имеет названия и состоит исключительно из разрозненных букв, поэтому мы условно назовем его «№ 3» (согласно его местоположению в книге относительно других текстов).

«Гуд паровоза на подъем» (рис. 1) представляет собой набор заумных слов (вероятнее всего, звукоподражаний), которые дополнены только тремя семантически осмысленными словами: «свисток», «два» и «один». Текст предполагает несколько вариантов прочтения, однако один из них кажется нам уместным в контексте предыдущей футуристической традиции. Судя по всему, слова «сяйнь», «лянь» и «ксу» представляют собой звукоподражание механизмам, работающим во время движения поезда, однако особенно сильно они слышны в тот момент, когда паровоз только набирает движение.31 Остальные звукоподражания трудно идентифицировать, но и они, видимо, также передают звук движущегося паровоза.32 Текст стихотворения дорисован графически: мы видим две параллельные линии, которые могут схематично представлять движущийся наверх в гору паровоз (что отражено в названии), нижняя линия более густая и напоминает тень. Слово «свисток», судя по всему, является словесным отображением гудка («гуд(а)»), который производит паровоз, а расположенная над ним линия может являться схематичным представлением пара или графическим отображением звука. Если предположить, что перед нами в действительности движущийся в гору поезд, то становится логичным прочтение текста снизу вверх, на что, возможно, указывает и расположение слова «один» под словом «два», а не над ним; это может быть проинтерпретировано как, например, постепенное увеличение скорости паровоза или дистанции его пути. Такое прочтение сближает этот текст с «Полетом Васи Каменского над Варшавой»33 Каменского, который читался снизу вверх, о чем было сказано непосредственно в самом тексте. Следует отметить, что в пользу нашей теории о визуальном присутствии паровоза в тексте может свидетельствовать и рисунок К. Зданевича «Купальщица», в котором образ создается подобным полунамеком и который в книге расположен непосредственно перед анализируемым текстом Крученых. В результате семантика данного текста складывается из сочетания вербального компонента (звукоподражания, слова) и визуального (расположение букв и слов в пространстве страницы), что сближает данный текст с традицией русской футуристической книги.

32. Janecek G. Zaum: The Transrational Poetry of Russian Futurism. San Diego, 1996. P. 229-231.

33. Каменский В. Танго с коровами. Железобетонные поэмы. М., 1914.

Другой текст — «№ 3» — представляет собой разрозненно изображенные буквы «с», «б», «а», «ш», «к», «и» и «ю». Последние две соединены линией, которая может быть проинтерпретирована как тире. Тире у Крученых, по замечанию Т. В. Цвигун, может прочитываться в качестве особого маркера, отсылающего к семантике пробела как «визуального пространственного промежутка».34 В результате вербальный знак, по мнению исследовательницы (с которой мы полностью согласны), наделяется «иконическим характером».35 Две кривые линии, которые пересекает третья, могут быть прочитаны как заглавная буква «А» (и в таком случае мы видим различное написание одной и той же буквы). При одном из вариантов прочтения буквы «б», «а» и «ш» могут прочитываться как «шабаш» (снизу вверх до буквы «б» и обратно), что может быть примером игрового начала и «магического» понимания зауми. Однако судя по всему, в этом тексте реализуется, прежде всего, графическая сторона буквы, которая получает особую значимость благодаря своему визуальному облику (так, буква «с» вписана в окружность, буква «л» находится внутри фигуры, линии которой она частично повторяет). Здесь мы встречаемся с тем же вниманием к букве, которое было свойственно еще кубофутуристам.

35. Там же.

Приемы визуализации текста в книге «Учитесь худоги» повторяют те стратегии, которыми пользовались кубофутуристы в первой половине 1910-х годов. Соединение текста и рисунка также больше всего было реализовано в кубофутуристических книгах. Даже само название «Учитесь худоги» может быть истолковано как желание воспроизвести и передать опыт раннего футуризма.

Типографская деятельность Крученых ограничивается совсем небольшим количеством текстов, которые частично представлены в книге «Лакированное трико» (1919). Однако эксперименты в ней относятся почти исключительно к изменению регистра букв (строчные/прописные), размеру и применению выделения полужирным. Разумеется, можно говорить вслед за Т. В. Цвигун,36 что пробел, разделяющий левую и правую половины заглавного стихотворения сборника, играет важную роль, но, с нашей точки зрения, не следует преувеличивать значение пустот как визуального приема. В данном контексте более интересным представляется обложка самой книги «Лакированное трико», выполненная И. Зданевичем, на которой часть фамилии автора «ченых» и слово «трико» расположены под неровным, «рваным» углом друг к другу, а прописная «Р» делит слово «лакированное» так, что часть «рованное» напоминает слово «рваное». Само слово «ЛакиРованное» как бы отрывает имя автора от второго слова названия. В то же время слова «А. Крученых» и «Трико» образуют по форме ноги, одетые в трико. Такой подход можно рассматривать как применение визуализации в расположении текста. Само название книги в пространстве обложки становится в некотором смысле цельным визуально-текстовым произведением.

В сборнике «Софии Георгиевне Мельниковой» типографика текстов Крученых тоже не отличается разнообразием, однако здесь он использует большее количество шрифтов. Прописные буквы и выделение полужирным также можно считать элементами визуализации. Визуальные приемы здесь акцентируют внимание читателя (или зрителя) на отдельных элементах текста, а не создают новые смыслы (как это было в «паровозе»). Однако стоит отметить изображение слова «МУЗКА» (так поэт называл С. Г. Мельникову), которое в сборнике предваряет все остальные тексты Крученых. За исключением написанных одним и тем же шрифтом букв «у» и «з» все остальные буквы выглядят совершенно непохожими друг на друга и располагаются в разных направлениях, что является чистым приемом визуализации, который в остальных текстах используется лишь точечно.

В целом, поэтика Крученых периода группы «41°», за исключением редких случаев, практически не изменилась со времен его сотрудничества с кубофутуристами. Его типографические эксперименты немногочисленны, а визуализация, судя по всему, зачастую носит более или менее случайный характер.

Следующий представитель группы Илья Зданевич — один из самых радикальных деятелей футуризма. Его «питЁрка дЕйстф» является ярким примером реализации намеченной Маринетти «типографской революции». В его знаменитую пенталогию входят пять «дра» (как называл Зданевич на заумном языке свои драматические произведения): «Янко крУль албАнскай», «асЁл напракАт», «Остраф ПАсхи», «згА Якабы» и «лидантЮ фАрам». Помимо пенталогии, к его типографским работам относятся обложки книг Крученых «Лакированное трико» (1919) и «Миллиорк» (1919), а также обложка сборника стихов Терентьева «Факт» (1919).37 Приемы, использованные Зданевичем в рамках его своеобразной поэтики, многочисленны и разнообразны и являются предметом сравнительно большого количества исследований.38 Мы остановимся на некоторых особо важных и показательных примерах.

38. См.: Багратион-Мухранели И. Л. В поисках обновления языка театра. «Дра» Ильи Зданевича // Драма и театр. Тверь, 2012. С. 114-125; Герчук Ю. Я. Типографические опыты Ильи Зданевича и наборная графика русских футуристов и конструктивистов // Дада по-русски. С. 4952; Гик А. В. Особенности языка драм Ильи Зданевича // Труды института русского языка им.

Первое, что сразу бросается в глаза при изучении «дра» Зданевича, это согласованность графического начертания обладающих семантикой слов их фонетической транскрипции (поэтому в таком контексте заумные слова также воспринимаются как изображенные в соответствии с произношением, чего не было у Крученых даже в его тифлисский период). На примере первой «дра» «Янко крУль албАнскай», написанной в 1916 году, но изданной лишь в 1918-м, М. Карасик описывает путь, по которому проходили поэтические тексты Зданевича, прежде чем приобрести окончательную типографскую вербально-визуальную форму.39 Так, например, по черновикам поэта видно, что первоначально слова писались орфографически правильно, однако затем некоторые буквы зачеркивались, и в скобках вписывались транскрипции звуков, отличавшихся от своего графического изображения: «ре(и)вут», «врываются(ца)», «первы(а)й».40Другой особенностью графического отображения слов являлось

40. Там же.

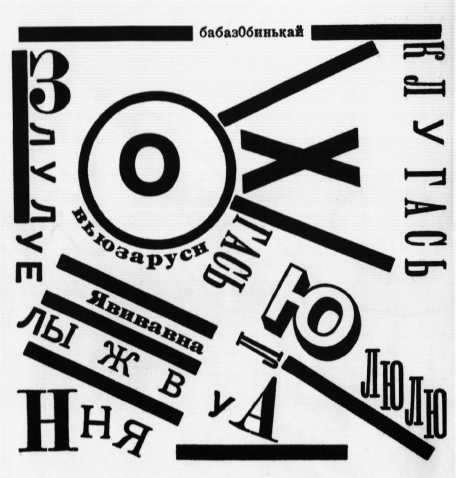

Рис. 2. Зданевич И. Зохна (Софии Георгиевне Мельниковой. Фантастический кабачок. Тифлис, 1919)

обозначение ударения прописной буквой. Судя по всему, этот прием тоже был разработан во время работы Зданевича над первой «дра», хотя первоначально ударные звуки выделялись полужирным шрифтом. Тексты Зданевича насыщены сдвигами, о которых мы много говорили ранее. В первую очередь это фонетические сдвиги, которые образуются на стыке или разломе слов (например, «времи/ним» [временем]). Зданевич научился решать очень сложные проблемы использования довольно косной системы типографских шрифтов и знаков для выражения свободной художественной воли. Можно согласиться с Ю. Я. Герчуком в том, что в этом деле Зданевич был виртуозом.41 Итак, рассмотрим особенности применения Зданевичем типографской техники для создания интермедиального текста на примере одной из его «дра» «асЁл напракАт», впервые опубликованной в сборнике «Софии Георгиевне Мельниковой», посвященном его возлюбленной и музе. Текст «дра» занимает всего 28 страниц сборника,42 при этом, помимо печатного текста, в нем присутствуют 5 карандашных рисунков-наклеек, выполненных Н. С. Гончаровой (на всех пяти изображен ослик), и два коллажа, выполненных в технике типографского набора (так называемые типограмы). Коллажи обозначены, как картины-иллюстрации (с названием и годом набора). Кроме того, используются различные шрифты, разноуровневые строчные наборы, традиционные для заумников чередующиеся заглавные и строчные буквы, выделение полужирным, знак тире, пробелы и вертикальные линии, разделяющие текст на два столбца. Очевидно, при работе над изданием «дра» Зданевич стремился реализовать всевозможные известные ему на тот момент типографские техники.

42. Софии Георгиевне Мельниковой. Фантастический кабачок. Тифлис, 1919. С. 41-68.

С точки зрения сочетания визуального и вербального особый интерес представляют два коллажа, сопровождающие «дра». Первый коллаж, играющий роль вступления и расположенный непосредственно перед началом текста, называется «зохна» (рис. 2). Действительно, в коллаже прочитывается это слово, каждая буква в нем выполнена своим шрифтом и расположена особенным образом. При внимательном рассмотрении создается впечатление, что буквы и слова имеют здесь второстепенную роль, и в этом смысле визуальный элемент в коллаже явно доминирует. Однако слова и буквы также несут важную смыслоразличительную роль. Так выделена буква «Ю», занимающая особое место в заумном языке в качестве главной, «мистической» буквы, выражающей высшую любовь и страсть, особенно вместе с «Л».43 В коллаже присутствует не только «Ю», но и связанное с ней «Люлю» (видимо, заумное от «люблю»). Второй коллаж, завершающий текст, называется «зохна и женихи», и он развернут на две страницы сразу. В нем уже присутствуют не только типографские знаки, но и рисунки (три птички на жердочке, две порхающие бабочки, две парящие ласточки, шестиконечная звезда, некие волнообразные полоски, похожие на морские волны, и православный крест). Заумные слова и отдельные буквы, использованные в коллаже, представляются слишком сложными для однозначной интерпретации: по сути, прочитываются только слова «систра», «мы», «моё» и буква «Ю». Укажем вслед за Магаротто, что во втором коллаже, в отличие от первого, визуальное преобладает над вербальным44 и что в этом отношении Зданевич был продолжателем Каменского (в частности, его «Железобетонных поэм»).

44. Магаротто Л. «Типографская революция» итальянского футуризма и художественная деятельность В. Каменского и И. Зданевича. С. 483.

Что касается самого текста «дра», то следует отметить рациональность и продуманность, с какой Зданевич использует типографскую технику. В его творчестве расчет преобладает над вдохновением (что резко контрастирует со свободной манерой письма у Крученых). Работа с типографским набором требует большей рациональности, чем при работе с чернилами и красками. Поэтому творческая свобода Зданевича находилась под сильным давлением метода, который он использовал.

Свобода художника у Зданевича проявляется, однако, в том, что он радикально решает проблему несоответствия фонетики и орфографии, создавая так называемый албанский язык,45 в котором слова пишутся практически так же, как произносятся. При этом он полностью игнорирует пунктуацию. Чтобы подчеркнуть ударный слог, поэт использует полужирный шрифт. Получается, что семантика уступает место звуку и ритму (именно поэтому перед нами хотя и технически сложные, но стихи). В то же время Зданевич использует все доступные в рамках типографики визуальные средства. Благодаря этому, как говорит Л. Магаротто, «мы имеем дело скорее с эклектической живописно-письменной композицией, чем с письменным языком, скорее с типографско-музыкальной „партитурой“, чем с текстом драмы».46 Это интересное наблюдение итальянского ученого все же требует уточнения. Мы бы не говорили об эклектическом характере сочетания визуального и письменного у Зданевича, поскольку письмо становится элементом визуального, а значит, речь должна идти не об эклектике, но о синтезе (что соответствует понятию синтеза искусств, к которому стремились заумники) или, по крайней мере, о синкретизме, как выражается А. В. Гик.47

46. Там же. С. 486.

47. Гик А. В. Особенности языка драм Ильи Зданевича. С. 130.

Таким образом, Зданевич является наиболее радикальным футуристом в плане применения типографских средств для визуализации поэтического текста. Он достигает высокого уровня технического мастерства в этом деле. В рамках практики сдвига Зданевич также совершает существенное преобразование, фактически создавая упрощенный фонетический русский (албанский) язык.

В отличие от Крученых и Зданевича, имевших за спиной достаточно богатый литературный опыт, Терентьев начал свой творческий путь с участия в группе «41°», т. е. уже сравнительно поздно. Присоединившись к группе, Терентьев сразу проявил себя как активный деятель и футурист и уже в 1919 году выпустил свою первую поэтическую книгу — «ХеруВИмы сВИстят». В противоположность теоретическим трактатам, эта книга не выделяется богатством типографических средств, однако в ней мы можем заметить некоторые приемы, свойственные и другим представителям группы «41°». Разберем их на примере стихотворения «Демобилизация».

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

как хорошо поют живые

Топают с вокзала обнявшись водку

льЮт на мостовую ХРЮДЬ

здохни перед фотографическим кабинетом

Заверни заугол Выпей чаю с угольками НА

Припомаженной Булкћ отдохни

СУТЯГА

Здравíя жлаем

ВЫСОКОБЛАЧИНЫГА.48

Стихотворение написано одним шрифтом, визуализация текста реализуется через использование прописных букв, разделение текста на отдельные стихи и выделение буквы полужирным шрифтом (в слове «Здравíя»). В слове «льЮт» мы находим тот же принцип выделения ударного звука прописной буквой, который прежде встречали у Зданевича. Несмотря на общее следование правилам орфографии, в трех словах графическая запись представляет собой фонетическую транскрипцию: «здохни», «жлаем» (подобные пропуски гласных встречаются и у Зданевича) и «ВЫСОКОБЛАЧИНЫГА». Судя по всему, в этих местах использование фонетической записи актуализирует разговорность речи, воссоздавая общение друг с другом демобилизованных солдат. Сдвиг представлен в тексте и в слитном употреблении «заугол», при этом в данном контексте реализуется высказанный Терентьевым принцип сближения смысла слов (а «заугол» становится именно словом), похожих по звучанию: «Заверни заугол». Употребление «Булк’Ь» с прописной буквы и с ятем отсылает к вывескам, которыми были заполнены города, и в этом случае слово становится иконическим знаком, вплетенным в канву текста. Использование «í» в «Здравíя» и выделение буквы старой орфографии полужирным шрифтом может намекать на невозвратность дореволюционного и довоенного прошлого, на коренные изменения в социальной структуре общества, инициированные этими двумя потрясшими Россию событиями («Здравíя жлаем / ВЫСОКОБЛАЧИНЫГА» может быть прочтено в ироническом смысле как презрение к прежнему режиму). Семантика текста конструируется с помощью визуального выделения отдельных букв и слов, несмотря на их выполнение единым шрифтом. Подобные приемы использованы и в других текстах книги.

Следующая книга, сборник стихотворений «Факт», уже более разнообразна с точки зрения визуальных приемов. Например, в некоторых текстах используются различные кегли (несмотря на однородность шрифта). Обратимся к тексту «Ахиниан», который опубликован как в книге, так и в сборнике «Софии Георгиевне Мельниковой». Особое внимание привлекает одно визуальное оформление слова «АХИНИАН», в котором буквы основной части обрамлены двумя заглавными «А» и «Н», намного превосходящими другие по размеру. На небольшие различия между двумя версиями текста указывает в своей статье В. Кричевский,49 и вслед за автором статьи мы предпочтем не усматривать в этих двух версиях два различных текста, скорее перед нами два варианта одного текста. Кроме того, существует еще одна версия стихотворения, опубликованная в составленном Зданевичем сборнике экспериментальной поэзии «Поэзия неведомых слов» (1949). Как отмечает Т. Никольская,50 представленный в нем вариант

50. Никольская Т. Игорь Терентьев в сборнике «Поэзия неведомых слов» // 70 лет «Поэзии неведомых слов». Материалы конференции. М., 2020. С. 17.

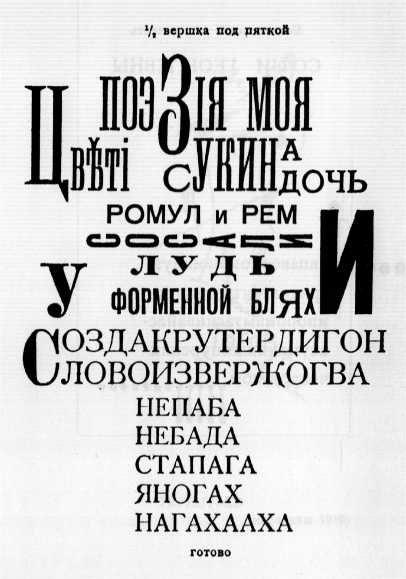

Рис. 3. Терентьев И. ^ вершка под пяткой (Софии Георгиевне Мельниковой. Фантастический кабачок. Тифлис, 1919)

текста оказывается менее выразительным без выделения ударного слова «ахиниан», что еще раз подчеркивает значимость визуально-графических приемов в поэзии Терентьева и всех участников группы «41о».

В сборнике «Софии Георгиевне Мельниковой» присутствует куда более интересный с точки зрения визуализации текст Терентьева,51 озаглавленный «1/2 вершка под пяткой» (рис. 3). Текст выполнен с использованием разных шрифтов и размеров, некоторые заглавные буквы выделены особо. Визуальное расположение слов и букв способствует возникновению новых смыслов. Например, словосочетание «Сукина дочь» изображено так, что последняя буква первого слова и первая буква второго слова в два раза меньше кегля, которым выполнено сочетание «укин» и изображены друг на друге («а» сверху), что позволяет прочитать их сочетание как «ад». Кроме того, реализуется уже упомянутый нами прежде принцип сближения смысла слов по их звуковой оболочке. Так, в сочетании с глаголом «сосали» слово «лудь» прочитывается как «грудь»; в контексте присутствия неприличного содержания слово «бляхи» прочитывается как обсценное «бляди».52 Принцип сдвига осуществлен в двух строках, которые, судя по всему, состоят из обрезков слов и смысл которых лишь угадывается «Создакрутердигон / Словоизвержогва» («созда» может быть частью «создание» или «создавать», «Словоизвержогва» похоже на «словоизвержение»). Семантика анализируемого текста также реализуется через использование визуально-графических приемов, однако в этот раз они выполнены с применением различных типографических возможностей в более широком масштабе.53

52. Ср. отсылку Б. Корнеева в связи с этим стихотворением к широко известной в начале ХХ века неприличной песенке с рифмами-ловушками:

53. Карасик М. 17 типографских орудий Игоря Терентьева // Терентьев И. Два типографических шедевра. С. 8.

Наиболее ярко типографические эксперименты проявились в книгах Терентьева «17 еРУндовых оРУдий» (1918) и «Трактат о сплошном неприличии» (1919). Рассмотрим некоторые из них на примере текстов из книги «17 еРУндовых оРУдий». Об этом трактате мы уже говорили прежде, анализируя изложенные в ней теоретические воззрения группы «41°». Теперь же обратимся к тому, как они реализованы в текстах.

Стихотворения, помещенные в книгу, представляют собой своего рода наставление или инструкцию по применению положений трактата (о чем говорит употребление практически в каждом тексте глагольного инфинитива). Однако в действительности демонстрацией манифестируемых принципов становится сочетание слов в тексте и их визуализация. Так, например, в тексте «2»54 слова «Гору» и «геру» сближаются из-за похожего звучания и объединяются общей буквой «у»; кроме того, и за счет намеренно допущенной ошибки — имя богини написано со строчной буквы, а «гора» с прописной. В тексте «6»55 также задействованы сразу несколько приемов. Благодаря сходству фонетики сопоставляются слова «грох» (от «грохотать»), «шорох» и «порох» (последние два расположены одно под другим), вследствие чего звуки и их возможная причина (конкретнее: метонимия «порох/взрыв») собираются в единый образ. Интересно сочетание фонемы «а» и орфографически правильной части окончания «го» в слове «здраваго». В таком контексте ошибочное употребление выделенной полужирным буквы «а» актуализируется как ошибка и выглядит иронично в контексте фразы «не теряйте здравого смысла». Употребление строчных/прописных букв достаточно произвольно и за исключением некоторых случаев носит непоследовательный характер. Исключением является заумная реплика, в которой прописными последовательно становятся использованные в составлении заумных слов буквы:

55. Там же. С. 20.

бонЗА

НАбза

ЗаНба

зноБ.

Это лишь некоторые из приемов, применяемых Терентьевым. Нельзя не согласиться с М. Карасиком по поводу того, что «скачущая верстка больше соответствует терентьевскому темпераменту».56

Таким образом, группа «41°» на непродолжительное время объединила таких разных, на первый взгляд, авторов, как Крученых, Зданевич и Терентьев. Несмотря на значительные различия в их поэтиках и художественных методах, мы обнаруживаем общее для них стремление к визуализации текстов. Они вели активную совместную творческую деятельность и даже в какой-то степени смогли объединить свои усилия в пропаганде направления, к которому все они принадлежали, несмотря на желание Зданевича исключить себя из круга футуристов. Теоретические находки группы «41°» во многом повторяют поиски кубофутуристов, однако некоторые из уже существующих принципов были ими возведены в статус основополагающих, среди них заумный язык и сдвиг. Кроме того, к приемам визуализации можно отнести в той или иной мере использование фонетической транскрипции слова, чередование строчных и прописных букв, сочетание грамматически правильных конструкций с заумным языком. Общими для Зданевича и Терентьева являются акцентуация на ударном звуке, разнообразие шрифтов и кеглей. В отдельных случаях указанные приемы являются антинарративистскими и поэтому разрушают линейное прочтение текста, однако при этом они способствуют возникновению новых смыслов на пересечении нескольких знаковых систем. Визуальный элемент в их текстах носит не иллюстративный характер, но подчиняется наравне с вербальным компонентом воле художника, увеличивая возможности образования смыслов при интерпретации произведения. Визуальный компонент играет важную роль в текстах исследуемых авторов, поскольку является смыслообразующим структурным элементом текста. Несмотря на отсутствие его теоретического обоснования в трактатах самих авторов, принцип визуализации текста, по нашему мнению, является основополагающим для творчества группы «41°».

References

- 1. Bagration-Mukhraneli I. L.V poiskakh obnovleniia iazyka teatra. "Dra" Il'i Zdanevicha // Drama i teatr. Tver', 2012.

- 2. Faber V. Iskusstvo vo vtoroi stepeni. K voprosu intertekstual'nogo prisutstviia Il'i Zdanevicha i Alekseia Kruchenykh v tvorchestve Igoria Terent'eva // Dada po-russki: Sb. nauch. statei / Red. K. Ichin. Belgrad, 2013.

- 3. Gerchuk Iu. Ia. Tipograficheskie opyty Il'i Zdanevicha i nabornaia grafika russkikh futuristov i konstruktivistov // Dada po-russki: Sb. nauch. statei / Red. K. Ichin. Belgrad, 2013.

- 4. Gerchuk Iu. Ia. Zakavkazskii futurizm // Literaturno-khudozhestvennyi avangard v sotsiokul'turnom prostranstve rossiiskoi provintsii: istoriia i sovremennost'. Sbornik statei uchastnikov mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii. Saratov, 2008.

- 5. Gik A. V. Osobennosti iazyka dram Il'i Zdanevicha // Trudy instituta russkogo iazyka im. V. V. Vinogradova. 2019. T. 19.

- 6. Janecek G. The Look of Russian Literature. Princeton, New Jersey, 1984.

- 7. Janecek G.Zaum: The Transrational Poetry of Russian Futurism. San Diego, 1996.

- 8. Karasik M.Tipografskaia piterka deistf Il'i Zdanevicha // Il'iazd. ÕÕ vek Il'i Zdanevicha. Materialy mezhdunarodnoi konferentsii. M., 2018.

- 9. Magarotto L. "Tipografskaia revoliutsiia" ital'ianskogo futurizma i khudozhestvennaia deiatel'nost' V. Kamenskogo i I. Zdanevicha // Poeziia i zhivopis': Sbornik trudov pamiati N. I. Khardzhieva / Pod red. M. B. Meilakha i D. V. Sarab'ianova. M., 2000.

- 10. Magarotto L. Il'ia Zdanevich: ot ital'ianskogo futurizma do dramaticheskoi pentalogii // Dada po-russki: Sb. nauch. statei / Red. K. Ichin. Belgrad, 2013.

- 11. Nikol'skaia T.Fantasticheskii gorod. M., 2005.

- 12. Nikol'skaia T. Igor' Terent'ev v sbornike "Poeziia nevedomykh slov" // 70 let "Poezii nevedomykh slov". Materialy konferentsii. M., 2020.

- 13. Roslyi A. Uroki albanskogo ot Zdanevicha // PROSODIA. 2015. ¹ 2.

- 14. Sakhno I. Stereoskopicheskaia obraznost' graficheskoi poezii Il'i Zdanevicha // Russian Literature. 2017. Vol. 91.

- 15. Shevchenko E. S. Zaumnyi vertep Il'i Zdanevicha (o poetike dramaticheskogo tsikla "Aslaablich'ia") // Vestnik Samarskogo gos. un-ta. 2009. ¹ 5 (71).

- 16. Terent'ev I. Marshrut sharizny // Terent'ev I. Sobr. soch. Bolon'ia, 1988.

- 17. Tsigler R. Gruppa "41°" // Russian Literature. 1985. Vol. 17. Issue 1.

- 18. Tsigler R. Poetika Kruchenykh pory 41° // LAvanguardia a Tiflis: studi, ricerche, cronache, testimonianze, documenti / Ed. L. Magarotto, M. Marzaduri, G. Pagani Cesa. Venezia, 1982.

- 19. Tsipuria B. H2SO4. The Futurist Experience in Georgia // International Yearbook of Futurism Studies. 2011. Vol. 1. Part 1.

- 20. Tsvigun T. V. Probel "v tekste" / "sredi tekstov" / "kak tekst" russkogo avangardizma // Vestnik Rossiiskogo gos. un-ta im. I. Kanta. 2008. ¹ 8.

- 21. Tsvigun T., Cherniakov A. Teoriia poezii i poeziia teorii (o "17 eRUndovykh oRUdiiakh" Igoria Terent'eva) // Terent'ev I. Dva tipograficheskikh shedevra: Faksimil'noe izdanie. Stat'i. Kommentarii. SPb., 2014.

2. Бела Ципуриа пишет, что это был уникальный период взаимодействия между грузинскими, русскими, армянскими и польскими авангардистами (см.: Tsipuria B. H2SO4. The Futurist Experience in Georgia // International Yearbook of Futurism Studies. 2011. Vol. 1. Part 1. P. 307).