- Код статьи

- S013160950021755-4-1

- DOI

- 10.31860/0131-6095-2022-3-107-120

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 107-120

- Аннотация

В статье представлен анализ окказиональных ямбов в прозе А. С. Пушкина, описан их ритм на фоне стихотворной просодии и языковых моделей стихотворного метра. Делается вывод, что постоянное более или менее заметное отклонение от языкового ритма в сторону реального стиха в стихоподобных фрагментах прозы может указывать на влияние стихотворной просодии на прозу поэта.

- Ключевые слова

- проза, случайные ямбы, А. С. Пушкин.

- Дата публикации

- 31.08.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 11

- Всего просмотров

- 156

DOI: 10.31860/0131-6095-2022-3-107-120

© Е. В. Казарцев, © Е. Т. Наконечная

ПРОСОДИЯ СТИХОПОДОБНЫХ ФРАГМЕНТОВ В ПРОЗЕ А. С. ПУШКИНА (НА МАТЕРИАЛЕ СЛУЧАЙНЫХ 4-СТОПНЫХ ЯМБОВ)1

Просодическая организация прозы и стиха была предметом различных стиховедческих и лингвистических работ, в которых проза, как правило, рассматривалась как нейтральный языковой фон для выявления особенностей поэтической просодии. Еще в 1920-е годы проводились исследования ритма русской прозы в сравнении со стихом, в которых широко применялись точные методы и статистика. Тогда впервые были составлены так называемые словари ритмических слов (РС): односложных, двусложных, трехсложных, четырехсложных и т. д.,2 дающие информацию о частоте их употребления в текстах. Наблюдения показали, что статистика распределения РС в стихе и в прозе различается.

Внимание к прозе усилилось в конце 1960-х и в 1980-е годы в связи с применением вероятностной модели размера. Эта модель была предложена А. Н. Колмогоровым, ее стали называть вероятностной или языковой моделью, сокращенно ЯМ. Она рассчитывалась как раз на основе прозаических частот РС, поскольку художественная проза воспринималась как нейтральный языковой фон. В соответствии с этой моделью формируется представление о вероятностном распределении слогоударных конфигураций в стихе на основе языковых предпосылок, отраженных в прозе. Вероятности слов, образующих строку (стих), находятся в соответствии с их частотами в речи, т. е. на основании ритмического словаря, рассчитанного по корпусу прозаических текстов или по какому-то одному крупному тексту. Вероятность самой строки соответствует произведению вероятностей составляющих ее слов. В целом ЯМ показывает, какой была бы ритмика стиха, если бы поэт сочинял его, как прозаик прозу, но только стремился бы соблюсти стихотворный размер.

В основу ЯМ, главным образом, положены две гипотезы. Первая — гипотеза о независимости: предполагается, что выбор слов в прозаическом тексте происходит независимо, «ритмические типы последовательных слов в прозе статистически независимы».3 В стихе, как правило, наоборот, выбор слова в значительной мере зависит от ритмического контекста и от метра. Другая гипотеза — об однородности: вероятности появления одних и тех же ритмических слов в разных текстах одинаковы.4

4. Выделяется еще и третья гипотеза — о постоянстве вероятностей, которая состоит в том, что не только в разных текстах вероятности ритмических слов одинаковы, они одинаковы (постоянны) и на разных участках одного и того же текста (Красноперова М. А. Основы сравнительного статистического анализа ритмики прозы и стиха: Учеб. пособие. СПб., 2004. С. 14).

Модель работает в том случае, если обе эти гипотезы приемлемы. Однако проведенные испытания установили, что полной независимости и полной однородности практически не существует. Эти качества присущи некоему идеальному образцу, эталону. Реальные тексты лишь «приближаются» к нему. Тем не менее гипотеза о независимости, проверявшаяся неоднократно, получила поддержку.5 Проверка показала, что «гипотеза о независимости соседних ритмических слов нарушается <...> лишь в некоторых частностях», при этом «верность модели сохраняется в большинстве показателей».6

6. Там же. С. 53.

Оказывается, что на материале русской прозы можно выделить представительный корпус текстов, частоты ритмических словарей которых обнаруживают принадлежность одной генеральной совокупности — их ритмика практически однородна. На основе этого корпуса были рассчитаны эталонные вероятности РС.7 Гипотеза об однородности, таким образом, также получила поддержку. Был выявлен корпус текстов, просодические характеристики которых содержат лишь незначительные отклонения от эталона и после простых и вполне обоснованных преобразований могут быть сведены к нему. Получается, что «эталонные вероятности имитируют некое общее, базовое распределение, а отклонения возникают в результате наложения на него частных тенденций».8 Таким образом, обе гипотезы, лежащие в основе ЯМ, соответствуют некоему эталону, из которого могут быть легко выведены и к которому также могут быть легко сведены конкретные случаи речевой реализации.

8. Там же. С. 27-28.

Проза поэта

Следует отметить, что среди большого корпуса русской художественной прозы выделяются тексты и даже группы текстов, характеризующиеся весьма своеобразным распределением ритмических слов, с трудом выводимым из эталонных показателей. Речь прежде всего идет о прозе, которую писали поэты — ее ритмика, как правило, значительно отличается от обычной прозы.9

Мы не рассматриваем здесь сознательно ритмизованные прозаические произведения, как, например, у Андрея Белого или Марины Цветаевой, а имеем в виду «стандартную» прозу, но созданную поэтами: А. С. Пушкиным, М. Ю. Лермонтовым, А. К. Толстым, Б. Л. Пастернаком и др., чьи сочинения писались как «чистая» проза, без какой-либо установки на ритмизацию. Однако расхождение ритмических характеристик таких произведений с эталоном и с прозой «чистых» прозаиков оказывается, как правило, значимым. Можно предположить, что наблюдаемая ритмическая неоднородность вызвана влиянием стихотворного опыта.10

Случайные ямбы

Настоящая статья посвящена анализу возможного влияния стихотворного ритма на прозу Пушкина. Речь идет, прежде всего, о воздействии альтернирующей ритмики стиха, отличающейся от языковых предпосылок, заложенных в ЯМ.11 Гипотеза о таком влиянии была сформулирована ранее одним из авторов этой статьи в связи с изучением «Повестей Белкина».12 Описываемое здесь исследование проведено на более широком материале с учетом стихоподобных речевых колонов: в прозе встречаются краткие фрагменты, по своей структуре (количеству слогов и положению основных ударений) соответствующие стихотворным строкам 4-стопного ямба (Я4). Их называют случайными ямбами, например: «Дубровский мало знает толку» («Дубровский»), «услышал дальний стук кареты» («Пиковая дама»), «и быстро вывел их на воздух» («Капитанская дочка»).

12. См.: Казарцев Е. В. 1) Ритмика «случайных» четырехстопных ямбов в прозе поэта; 2) Введение в сравнительное стиховедение: методы и основы анализа. СПб., 2015. С. 57.

Русский 4-стопник, как известно, представлен восемью слогоударными конфигурациями. Первая (форма 1) — полноударный стих; вторая (форма 2) содержит пропуск ударения на первом икте; третья (форма 3) отличается отсутствием ударения на втором икте, четвертая (форма 4) — на третьем, далее идут формы с пропуском двух метрических ударений. Ниже приведены примеры случайных ямбов, соответствующие всем возможным формам Я4:13

1. ‿–́ ‿–́ ‿–́ ‿–́ (‿) таки́х рома́нов ны́нче не́т

2. ‿– ‿–́ ‿–́ ‿–́ (‿) и закуси́л себе́ губу́

3. ‿–́ ‿– ‿–́ ‿–́ (‿) столбня́к ли на тебя́ нашёл

4. ‿–́ ‿–́ ‿– ‿–́ (‿) она́ уж о́чень постаре́ла

5. ‿– ‿– ‿–́ ‿–́ (‿) не удовлетвори́ть его́ (пример Н. Журбиной)

6. ‿– ‿–́ ‿– ‿–́ (‿) мелкопоме́стный грубия́н

7. ‿–́ ‿– ‿– ‿–́ (‿) напла́чется он у меня́

8. ‿– ‿– ‿– ‿–́ (‿) и не из-за неурожа́я (пример Н. Журбиной)14

Обобщенные данные по ритмике таких фрагментов, выбранных из прозы, составляют так называемую речевую модель (РМ) ямба. Предполагается, что РМ представляет собой реализацию определенных языковых предпосылок, заложенных в вероятностной модели, т. е. в ЯМ. Начало традиции изучения ритмики случайных ямбов было сопряжено с необходимостью проверки вероятностной модели. Ведь если данные РМ и ЯМ совпадают или близки, значит, ЯМ работает: гипотезы, лежащие в ее основе, справедливы, вероятности ритмических структур найдены верно.

Впервые испытание ЯМ с помощью РМ было проведено А. В. Прохоровым на материале «Пиковой дамы».15 Из текста пушкинской повести выбирались отрезки, соответствующие строкам Я4. Результат был положительный, данные РМ в значительной мере оказались близки ЯМ, что подтвердило справедливость вероятностной модели. Тем не менее наблюдались некоторые характерные расхождения, при том что РМ обнаружила определенную близость реальному стиху.16

16. «Сходство между частотами таково, что гипотеза о независимости может быть принята. Однако, если ограничиться только частотами форм III и IV: теор. III — 0.268, IV — 0.295; эксп. III — 0.222, IV — 0.344, то статистический анализ показывает, что теоретические величины значимо расходятся с результатами непосредственной выборки (отметим, что соотношение форм III и IV в выборке сопоставимо с соотношением этих форм в ямбе Пушкина)» (Прохоров А. В. О случайной версификации. С. 92-93).

Следует сказать, что Прохоров выбирал из прозы отрезки, соответствующие метру, но без учета их синтагматической цельности.17 Допускалась также выборка пересекающихся фрагментов, например:

«в своих записках говорит» — «записках говорит, что он»;

«она дала ему три карты» — «дала ему три карты, с тем»;

«и отвечала за погоду» — «погоду и за мостовую».

Такой отбор вполне оправдан условиями проверки вероятностной модели, ведь речь идет о формировании ямба по принципу случайности и на основе независимого сочетания слов. Позднее В. Е. Холшевниковым был предложен иной принцип учета случайных ямбов, который заключался в выборе только синтагматически цельных и непересекающихся фрагментов.18 В дальнейшем стиховеды в основном перешли к выборке именно таких фрагментов, соответствующих структуре стиха. По этому принципу Холшевников и его ученики сделали анализ ритмики случайных Я4 в различных произведениях русской прозы.19 В нашей работе мы придерживаемся именно этого принципа.

19. См.: Там же. С. 134-143.

Поясним, почему для нас важен именно такой отбор случайных ямбов. Считается, что строка в классических образцах русской поэзии стремится к синтагматической завершенности, цельности. Предполагается, что пишущий прозу поэт в условии цельного речевого колона, напоминающего ямб, находится как бы в микроситуации стиха и может «обнаружить себя», иными словами, в ритмике таких стихоподобных фрагментов может бессознательно проявиться его поэтический опыт.20

Предлагаемая статья продолжает традицию изучения случайных ямбов в прозе поэта. К анализу привлечены все прозаические сочинения Пушкина, написанные в 1830-е годы: «Дубровский» (1832-1833), «Пиковая дама» (1833), «Капитанская доч

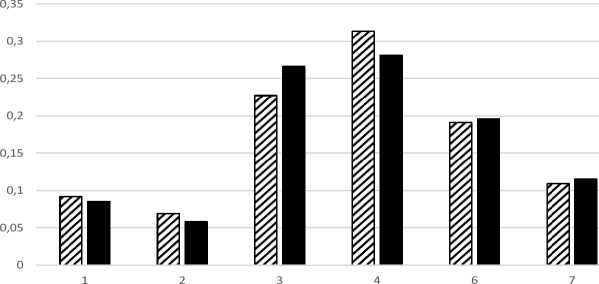

График 1. Случайные ямбы в повести «Дубровский» на фоне ЯМ

РМ («Дубровский») ЯМ

Данные к графику 1

| Форма Я4 | РМ («Дубровский») («Дубровский»)аамп()()()90()(«Дубровский») | ЯМ |

| 1 | 0,092 | 0,085 |

| 2 | 0,069 | 0,058 |

| 3 | 0,227 | 0,266 |

| 4 | 0,313 | 0,281 |

| 6 | 0,191 | 0,196 |

| 7 | 0,109 | 0,115 |

ка» (1833-1836), «Кирджали» (1834) и «Египетские ночи» (1835).21 При отборе стихоподобных фрагментов применялся синтагматический подход.

Анализ данных

Ритмика случайных Я4 в прозе Пушкина исследовалась, прежде всего, на фоне ЯМ. При этом мы рассчитали ЯМ по словарю наиболее крупного текста — повести «Капитанская дочка»22 — и сверили наши подсчеты с моделью, построенной Прохоровым по словарю «Пиковой дамы», оказалось, что эти модели очень похожи (см. Приложение, таблица 1). В дальнейшем в настоящей статье мы будем использовать в основном данные нашей модели.23

23. Данные ритмических словарей, по которым были рассчитаны модели, см. в Приложении, таблица 1.

Анализ ритмики случайных четырехстопных ямбов, которые были взяты из незаконченного романа-повести «Дубровский», в целом дает представление о справедливости вероятностной модели. Как и в исследованиях Прохорова по «Пиковой даме», показатели РМ по повести «Дубровский» практически совпали с вероятностными параметрами. График 1 позволяет сравнить ЯМ и РМ.

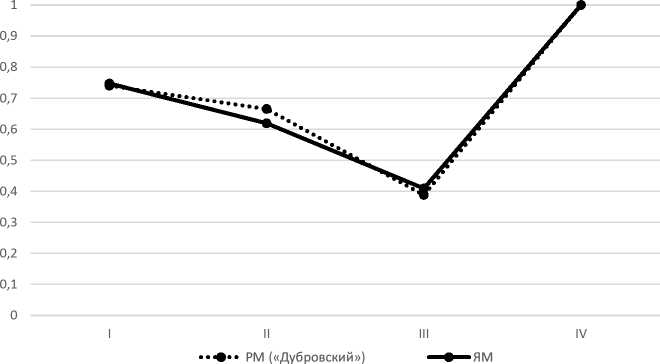

График 2. Профиль ударности РМ по повести «Дубровский» на фоне ЯМ

Данные к графику 2

| Икты | РМ («Дубровский») | ЯМ |

| I | 0,740 | 0,747 |

| II | 0,665 | 0,619 |

| III | 0,388 | 0,409 |

| IV | 1,000 | 1,000 |

Полученный результат позволяет предполагать, что при первом опыте создания большой эпической формы, романа-повести «Дубровский», Пушкин старается «искоренить» в себе поэта, ритмика его прозы в целом соответствует языковым предпосылкам. Едва ли здесь можно говорить о заметном влиянии стиха. Однако предыдущие исследования показали, что в «Повестях Белкина», написанных ранее, это влияние обозначалось весьма четко, показатели РМ удалялись от ЯМ вполне выраженно, типологически сближаясь с реальным стихом,25 в котором, как известно, в этот период под

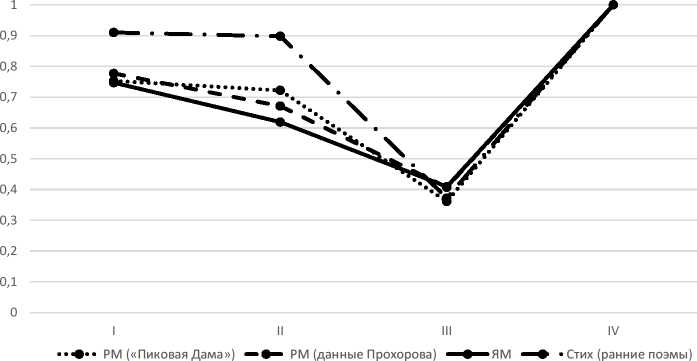

[[[image3]]]График 3. Случайные ямбы в повести «Пиковая дама» на фоне ЯМ 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0

Данные к графику 3

| Формы Я4 | РМ Пиковая дама») | РМ (данные Прохорова) | ЯМ |

| 1 | 0,103 | 0,108 | 0,085 |

| 2 | 0,093 | 0,074 | 0,058 |

| 3 | 0,165 | 0,222 | 0,266 |

| 4 | 0,371 | 0,344 | 0,281 |

| 6 | 0,155 | 0,145 | 0,196 |

| 7 | 0,113 | 0,103 | 0,115 |

действием закона регрессивной акцентной диссимиляции (ЗРАД) сложилась особая тенденция.26 ЗРАД приводил к более частой реализации четных сильных мест (СМ) Я4 по сравнению с нечетными — возникала как бы вторичная альтернация русского стиха: альтернирующий метр (ямб) приобретал альтернирующий ритм.

Надо сказать, что в дальнейшем Пушкин-прозаик в большей степени проявляет себя как поэт. Просодика стихоподобных фрагментов «Пиковой дамы» выглядит несколько иначе. Ритмика выбранных нами по тексту этой повести синтагматически цельных фрагментов, соответствующих Я4, обнаруживает более выраженное отклонение от ЯМ, см. график 3 и таблицу к нему.

Хотя отклонение и здесь незначимо, но вероятность ошибки отвержения гипотезы об однородности существенно ниже, чем при сравнении ЯМ и РМ «Дубровского», р-value=0,423. Заметим, что наши данные по РМ несколько отличаются от результата, который был получен Прохоровым, когда РМ «Пиковой дамы» строилась «свободно», без учета синтагматики. Рассчитанная нами речевая модель в целом больше расходится с ЯМ, чем РМ Прохорова. Как видно на графике 3 и в соответствующей таблице, отличие моделей свидетельствует о том, что в ритмике случайных ямбов ощутимо присутствует тенденция к альтернации, характерная для реального стиха: в РМ по сравнению с вероятностной моделью заметно повышается частота 2-й и 4-й форм, понижается частота 3-й. Причем в нашей выборке эта тенденция прослеживается отчетливее,

График 4. Профиль ударности РМ по повести «Пиковая дама» на фоне ЯМ и ритмика стиха

Данные к графику 4

| Икты | РМ («Пиковая дама») | РМ (данные Прохорова) | ЯМ | Стих (ранние поэмы) |

| I | 0,753 | 0,777 | 0,747 | 0,910 |

| II | 0,722 | 0,671 | 0,619 | 0,898 |

| III | 0,361 | 0,407 | 0,409 | 0,372 |

| IV | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

В целом профили ударности РМ «Пиковой дамы» обнаруживают явное отклонение от ЯМ: заметно усиливается акцентуация второго «икта», при этом понижается ударность нечетных СМ, первого и третьего. Причем в нашей выборке эта тенденция выражена отчетливее, чем в РМ Прохорова. По нашим данным, она распространяется на все динамические икты, от первого до третьего.

Надо сказать, что распределение ударений в нашей РМ очень напоминает профиль ударности ранних поэм Пушкина, написанных в 1820-е годы, когда действие ЗРАД еще только набирало силу, в связи с чем ударность первых двух иктов в стихе была практически равной. Типологическое сходство профилей РМ и стиха очевидно: линии параллельны в первой части графика и практически совпадают во второй.

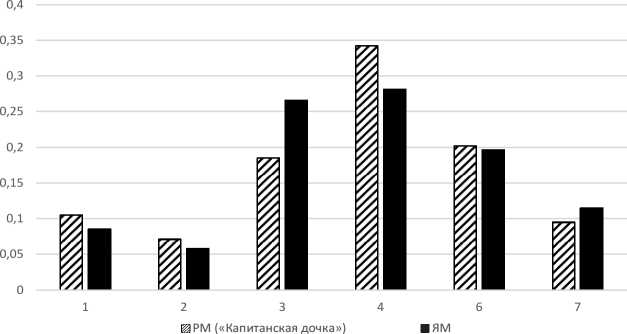

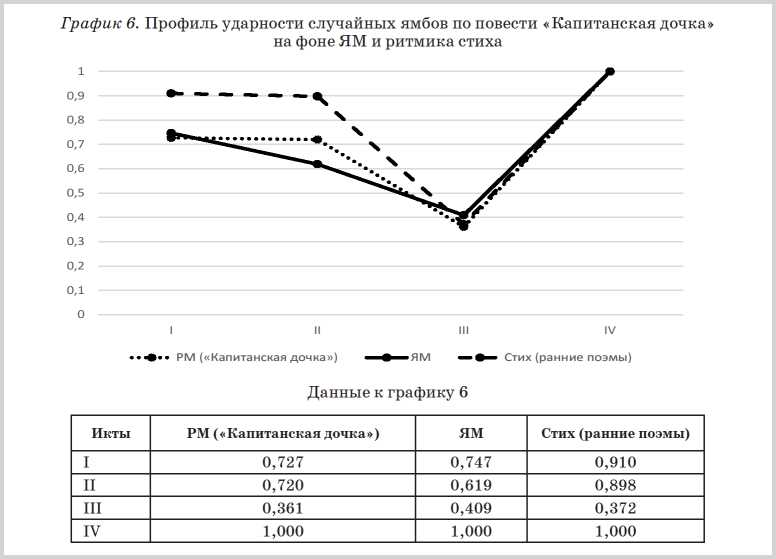

Показатели речевой модели «Капитанской дочки» отклоняются от ЯМ еще заметнее, х2 близок к стандартному порогу значимости 5%, р-уа1ие=0,060. При этом характер отклонения такой же, что и в «Пиковой даме». В целом альтернирующая тенденция здесь усиливается и охватывает весь спектр слогоударных конфигураций: частоты 1-й, 2-й, 4-й и 6-й форм оказываются выше, а 3-й и 7-й ниже, чем предсказывает вероятностная модель, см. график 5 и таблицу к нему.

Ниже приведен профиль ударности РМ «Капитанской дочки» на фоне ЯМ и ранних поэм Пушкина: линия, соответствующая речевой модели, существенно отклоня ется от вероятностных показателей, она практически параллельна профилю ударности стиха в первой части графика и совпадает с ним во второй (см. график 6 и таблицу к нему). Очевидно, что тенденция к альтернации выражена здесь более отчетливо, чем в «Пиковой даме», прежде всего за счет уменьшения ударности первого «икта», в результате чего данные по первому и второму СМ фактически сближаются, что характерно для ранних ямбов Пушкина. В целом получается, что речевая модель «Капитанской дочки» явно удаляется от языковых предпосылок и сближается с реальным стихом.

График 5. Случайные ямбы в повести «Капитанская дочка» на фоне ЯМ

Данные к графику 5

| Формы Я4 | РМ («Капитанская дочка») | ЯМ |

| 1 | 0,105 | 0,085 |

| 2 | 0,071 | 0,058 |

| 3 | 0,185 | 0,266 |

| 4 | 0,342 | 0,281 |

| 6 | 0,202 | 0,196 |

| 7 | 0,095 | 0,115 |

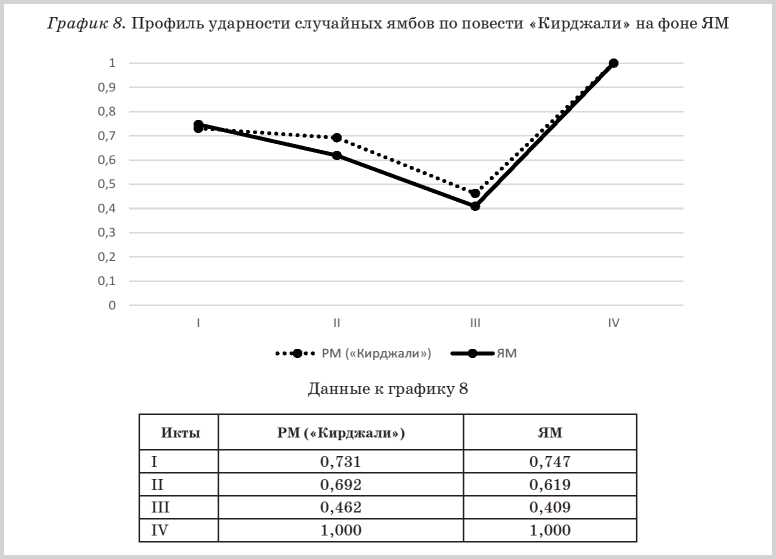

Анализ небольших повестей «Кирджали» и «Египетские ночи» позволил сделать интересные наблюдения. Оба текста написаны практически в одно время: «Кирджали» датируется 1834 годом, а «Египетские ночи» — 1835-м. Но несмотря на это, ритмика стихоподобных фрагментов в них отличается. РМ «Кирджали» хоть и содержит довольно резкое повышение частоты второй формы по сравнению с вероятностными параметрами (0,154 против 0,058), в целом обнаруживает близость с ЯМ. Отклонение РМ и ЯМ сопоставимо с тем, которое было при анализе повести «Дубровский», p-value=0,831. Соответственно профили ударности моделей вновь сближаются (графики 7 и 8). Эта «новая» близость РМ и ЯМ интересна, особенно после их достаточно резкого расхождения, которое мы наблюдали при изучении «Капитанской дочки».

Совершенно иначе выглядит ритмика случайных ямбов в повести «Египетские ночи». Существенно отличаясь от ЯМ при p-value=0,271,27 она представляет собой, по-видимому, уникальное для пушкинской прозы явление: здесь в речевой модели, вероятно,

График 7. Случайные ямбы в повести «Кирджали» на фоне ЯМ [[[image7]]] РМ («Кирджали») ЯМ

Данные к графику 7

| Формы Я4 | РМ («Кирджали») | ЯМ |

| 1 | 0,115 | 0,085 |

| 2 | 0,154 | 0,058 |

| 3 | 0,192 | 0,266 |

| 4 | 0,308 | 0,281 |

| 6 | 0,115 | 0,196 |

| 7 | 0,115 | 0,115 |

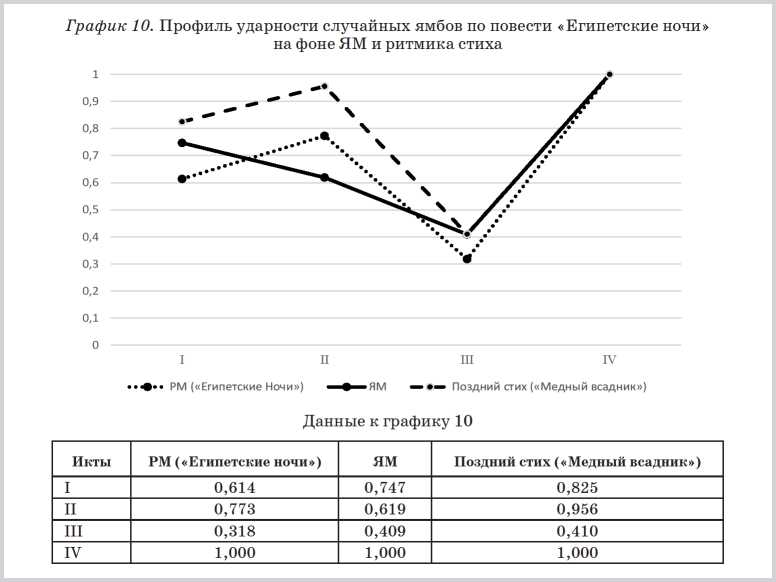

наблюдается отражение ЗРАД, действующего в это время в стихе.28 Как бы то ни было, ритмика случайных ямбов здесь приближена к показателям зрелого пушкинского 4-стопника (см. ниже, графики 9 и 10 и соответствующие таблицы).29 Отметим, что при этом ощутимо повышена частота 6-й формы («импровизатор отвечал»), которая, как известно, в реальном стихе («Адмиралтейская игла») в этот период также заметно увеличена.

29. Анализ ритмики поэмы «Медный всадник» (см. график 10) проводился по корпусу, представляющему собой часть компьютерного аппарата СИППТ, текст поэмы соответствует изданию: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 4. С. 273-288.

В целом распределение ударений в случайных Я4 в повести «Египетские ночи» отражает ритмику развитого пушкинского ямба: профили ударности РМ и стиха альтернирующие, они почти параллельны в первой части графика и очень близки во второй. Такой ритмический рисунок в целом противоречит языковой модели.

Получается, что в двух рассматриваемых здесь прозаических текстах, написанных в один период (1834-1835), ритмика стихоподобных фрагментов разнится. Почему так происходит? Мы предполагаем, что это отличие обусловлено жанровыми установками. «Кирджали» — короткая повесть, рассказ о жизни разбойника, требующий сугубо прозаического нарратива. Поэтому и ритмика немногочисленных стихоподобных фрагментов здесь мало чем отличается от языковых предпосылок. «Египетские ночи» — произведение другого склада, оно посвящено поэту-импровизатору, отсюда иной тип повествования, иной стиль и просодия. Поэтическая стихия наполняет текст этой повести, в котором много стихотворных фрагментов, что могло влиять на структуру прозы. Как бы то ни было, в «Египетских ночах» Пушкин, очевидно, раскрепощается: его поэтический опыт сказывается в полной мере, ритмика стиха как бы переливается в прозу. [[[image9]]] РМ («Египетские Ночи») ЯМ

Данные к графику 9

| Формы Я4 | РМ («Египетские ночи») | ЯМ |

| 1 | 0,159 | 0,085 |

| 2 | 0,046 | 0,058 |

| 3 | 0,114 | 0,266 |

| 4 | 0,227 | 0,281 |

| 6 | 0,341 | 0,196 |

| 7 | 0,114 | 0,115 |

Таким образом, в данном случае, несмотря на незначимость отклонения показателей РМ от ЯМ,30 проведенный анализ позволяет усомниться в том, что проза поэта может служить подходящим языковым фоном для исследования особенностей стихотворной просодии.

Итог

Исследование обнаружило признаки влияния стихотворной ритмики на прозу Пушкина: гипотеза о таком влиянии, высказанная ранее в связи с анализом «Повестей Белкина», получает поддержку на новом, более широком материале. Кроме того, есть основания считать, что просодия стихоподобных фрагментов в прозе эволюционирует под действием стиха. Очевидно, при написании повести-романа «Дубровский» Пушкин как бы старается быть «чистым» прозаиком, практически полностью следуя ритмике языка. В определенной мере это ему удается и в роли рассказчика в «Кирджали». Однако случайные ямбы «Пиковой дамы» выдают автора как поэта: в них ощущается звучание ритма его ранних поэм, в которых уже наметилось действие ЗРАД. Еще ярче эта тенденция проявляется в стихоподобных фрагментах «Капитанской дочки», где связь с языковой ритмикой явно ослабевает. Наконец, в «Египетских ночах» ритм случайных ямбов напоминает наиболее характерный для того времени тип 4-стопника, который сформировался в условиях действующего ЗРАД. Можно сказать, что в этой повести просодический рисунок стихоподобных колонов отражает альтернирующую природу развитого пушкинского ямба 1830-х годов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Вероятностные модели (ЯМ) по прозе А. С. Пушкина

| Формы | ЯМ («Капитанская дочка») | ЯМ («Пиковая дама»)31 |

| 1 | 0,084 | 0,113 |

| 2 | 0,058 | 0,067 |

| 3 | 0,266 | 0,268 |

| 4 | 0,281 | 0,285 |

| 5 | 0,000 | 0,003 |

| 6 | 0,196 | 0,148 |

| 7 | 0,115 | 0,116 |

| Икты | ||

| I | 0,747 | 0,782 |

| II | 0,619 | 0,613 |

| III | 0,409 | 0,451 |

| IV | 1,000 | 1,000 |

Примечание 1. Показатели обеих ЯМ очень близки как в отношении форм, так и в профилях ударности; небольшое отличие наблюдается лишь в расчетах вероятностей полноударной и 6-й форм, которое, очевидно, вызвано различием частот некоторых длинных и коротких РС в ритмических словарях, составленных по текстам «Капитанской дочки» и «Пиковой дамы». Таблица 2 (сводная). Случайные ямбы (РМ) в прозе А. С. Пушкина

| Формы | «Дубровский» | «Пиковая дама» | «Капитанская дочка» | «Кирджали» | «Египетские ночи» |

| 1 | 0,092 | 0,103 | 0,105 | 0,115 | 0,159 |

| 2 | 0,069 | 0,093 | 0,071 | 0,154 | 0,046 |

| 3 | 0,227 | 0,165 | 0,185 | 0,192 | 0,114 |

| 4 | 0,313 | 0,371 | 0,342 | 0,308 | 0,227 |

| 6 | 0,191 | 0,155 | 0,202 | 0,115 | 0,341 |

| 7 | 0,109 | 0,113 | 0,095 | 0,115 | 0,114 |

| Всего строк трок | 304 | 97 | 410 | 26 | 44 |

| Икты | |||||

| I | 0,740 | 0,777 | 0,727 | 0,731 | 0,614 |

| II | 0,665 | 0,671 | 0,720 | 0,692 | 0,773 |

| III | 0,388 | 0,407 | 0,361 | 0,462 | 0,318 |

| IV | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

Таблица 3. Показатели отклонения РМ от ЯМ (по формам), р-значения (р-value)

| «Дубровский» | «Пиковая дама» | «Капитанская дочка» | «Кирджали» | «Египетские ночи»32 | |

| р-value | 0,859 | 0,423 | 0,060 | 0,831 | 0,271 |

Примечание 2. При повышении уровня значимости до 0,30 отклонение РМ «Капитанской дочки» и «Египетских ночей» от данных ЯМ оказывается значимым. Такой уровень значимости принимался ранее на основе системного анализа данных в аналогичных исследованиях, проводимых М. А. Красноперовой и Е. В. Казарцевым.

Таблица 4. Ритмика ранних и поздних ямбов А. С. Пушкина

| Формы | Ранние поэмы | «Медный всадник» |

| 1 | 0,295 | 0,306 |

| 2 | 0,045 | 0,065 |

| 3 | 0,100 | 0,040 |

| 4 | 0,515 | 0,476 |

| 6 | 0,044 | 0,110 |

| 7 | 0,002 | 0,004 |

| Всего строк | 3354 | 482 |

| Икты | ||

| I | 0,909 | 0,825 |

| II | 0,898 | 0,956 |

| III | 0,440 | 0,410 |

| IV | 1,000 | 1,000 |

Примечание 3. Статистика по ранним поэмам Пушкина — совокупные данные К. Ф. Тарановского по поэмам «Руслан и Людмила» и «Бахчисарайский фонтан».

Библиография

- 1. Казарцев Е. В. Ритмика "случайных" четырехстопных ямбов в прозе поэта // Вестник Санкт-Петербургского университета. 1998. № 1.

- 2. Казарцев Е. В. Введение в сравнительное стиховедение: методы и основы анализа. СПб., 2015.

- 3. Казарцев Е. В. Сравнительное стиховедение: метрика и ритмика = A comparative study of verse meter and rhythm. СПб., 2017.

- 4. Колмогоров А. Н. Труды по стиховедению / Ред.-сост. А. В. Прохоров. М., 2015.

- 5. Колмогоров А. Н., Прохоров А. В. Модель ритмического строения русской речи, приспособленная к изучению метрики классического русского стиха (введение) // Русское стихосложение. Традиции и проблемы развития. М., 1985.

- 6. Красноперова М. А. К вопросу о законе регрессивной акцентной диссимиляции и его причинах // Russian Literature. 1982. № 2.

- 7. Красноперова М. А. Основы сравнительного статистического анализа ритмики прозы и стиха: Учеб. пособие. СПб., 2004.

- 8. Прохоров А. В. О случайной версификации (к вопросу о теоретических и речевых моделях стихотворной речи) // Проблемы теории стиха. Л., 1984.

- 9. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1977-1979. Т. 4, 6.

- 10. Тарановски К. Ф. Руски дводелни ритмови. Београд, 1953.

- 11. Холшевников В. Е. Случайные четырехстопные ямбы в русской прозе // Русское стихосложение. Традиции и проблемы развития. М., 1985.

- 12. Kazartsev E. The Rhythmic Structure of The Tales of Belkin and the Peculatiries of a Poet's Prose // "A Convenient Territory". Russian Literature at the Edge of Modernity. Essays in Honor of Barry Scherr. Bloomington, Indiana, 2015.

- 13. Liapin S. Rhythmical Structure of Russian Iambic Tetrameter and its Evolution. Quantitative Approaches to Versification / Ed. R. Kolar, P. Plechac, B. P. Scherr. Prague, 2019.